Осадконакопление в океанах

Эрозия берегов и прибрежных горных сооружений, жизнедеятельность морских организмов, вулканическая деятельность близ берегов континентов и на островах и, наконец, сложный, многокомпонентный химический состав вод Мирового океана являются главными источниками привнесенных или образовавшихся в океане осадков. Накопление осадков в различных областях океанического дна связано со многими факторами — скоростью течений, особенностями рельефа дна, соленостью воды и другими и носит название седиментации.

Океанические осадки представляют собой рыхлую массу несцементированных нерастворенных (нерастворимых) частиц различного происхождения. Такие неуплотненные массы осадков, плотность которых лишь немногим больше плотности воды, называются илами. Под давлением массы накапливающихся на них новых более молодых осадков илы уплотняются, выделяя избыток воды, а затем цементируются солями, отлагающимися в межзерновых пространствах, и превращаются в относительно плотные горные породы. Процесс превращения рыхлого осадка в плотную породу называется диагенезом, а вся совокупность процессов осадкообразования, седиментации и диагенеза носит название литогенеза.

В результате геологических процессов на суше образуются продукты разрушения горных пород, которые водными потоками сносятся в океан, где происходит их накопление.

Значительный объем океанических осадков представляют собой продукты разрушения континентов. Атмосферные факторы (колебания температуры, ветры, атмосферные осадки и т. д.) обладают значительной разрушительной силой, направленной на денудацию континентов, выравнивание их рельефа. Поэтому особенно интенсивно разрушаются высокие горы, находящиеся в экстремальных атмосферных условиях (наибольшие суточные и сезонные колебания температуры, сильные ветры). Продукты эрозии гор сносятся к их подножию, здесь они вмерзают в ледники и переносятся ледниковыми языками в виде морен еще ниже, к кромке снеговой линии. Далее морены подвергаются интенсивной обработке (измельчению, окатыванию и частичному растворению) и переносятся реками и временными потоками.

В реках продукты разрушения гор смешиваются с огромным количеством продуктов речной эрозии, образующихся при размыве берегов и углублении дна, а также сносимых в реки дождями. Вся масса обломков переносится рекой вниз, к устью, при этом часть минералов растворяется и транспортируется в жидкой фазе. Наиболее тяжелые нерастворимые частицы оседают в долинах и устьях рек, а более мелкие вместе с растворенными минералами попадают в Мировой океан.

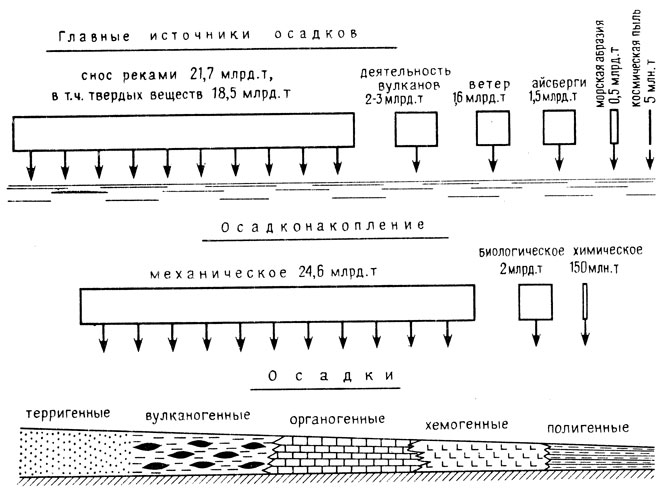

Реки являются главным переносчиком океанических осадков. Общее их количество, ежегодно сносимое реками в океан, оценивают в 22 млрд. т, в том числе 18,5 млрд. т в твердом виде и 3,2 млрд. т в растворенном состоянии (рис. 24).

Значительный объем осадков приносится в океан ветрами. Тонкая взвесь пылевидных частиц содержится даже в спокойной, невозмущенной ветрами атмосфере. Ветры же поднимают мелкие частицы обломков пород на высоту 5-10 км и переносят их на многие тысячи километров. Особенно велика роль ветра как поставщика океанических осадков вблизи крупных континентальных пустынь, например, Северной или Юго-Западной Африки с их огромными запасами тонкодисперсных песков. По оценкам специалистов, ветры ежегодно поставляют в Мировой океан около 1,6 млрд. т осадков.

Важным источником океанических осадков являются континентальные ледники. Вмерзшие в лед морены в составе ледниковых языков иногда достигают берега и вместе с айсбергами по воле течений уносятся на многие тысячи километров от континента. В низких широтах по мере таяния ледника морены выпадают на дно, участвуя таким образом в осадконакоплении в океанах. Количество осадков, поступающих в Мировой океан в результате таяния айсбергов, достигает 1,5 млрд. т в год.

Значительная часть обломочных частиц попадает в моря и океаны в результате волновой эрозии берегов — морской абразии. При этом обломки пород, слагающих берега, подвергаются обработке в волно-прибойной зоне, а затем волнами и течениями переносятся и аккумулируются в соответствии с рельефом дна и направлением течений.

Крупные массы обломочных частиц поступают в моря и океаны также в результате береговых оползней под действием грунтовых вод, землетрясений. Эти осадки, как и продукты морской абразии, в основном концентрируются вблизи берегов и на значительные расстояния обычно не переносятся. Общее количество осадков, поступающих в Мировой океан в результате разрушения берегов, оценивают в 500 млн. т в год.

Кроме чисто «земных» источников, океанические осадки постоянно пополняются за счет выпадающих на поверхность планеты метеоритов и космической пыли. Ежегодное количество материала космического происхождения, попадающее в океанические осадки, составляет в среднем 5 млн. т.

Важным источником океанических осадков является вулканическая деятельность. Основной формой участия вулканов в океаническом осадконакоплении являются подводные извержения, в результате которых на поверхности дна образуются лавовые покровы. Многократные излияния приводят к тому, что маломощные океанические осадки переслаиваются слоями базальтов. Мощность такого «слоеного пирога», сложенного чередованием магматических пород с осадочными, может достигать нескольких километров. Наземные вулканы внутриокеанических островов и островных дуг выбрасывают значительное количество вулканического пепла, который рано или поздно также оказывается на океаническом дне; и хотя по сравнению с лавовыми излияниями масса выпадающих в осадок вулканических пеплов несравненно меньше, они все же играют заметную роль в океаническом осадкообразовании.

Общая масса вулканического материала, вносимого в океанические осадки, достигает 2-3 млрд. т в год.

Вся эта масса обломочного и вулканогенного материала, попадающая в Мировой океан, подвергается здесь дальнейшей переработке — измельчению, растворению легкорастворимых минералов, биологическому усвоению, а также участвует в различных химических превращениях. Основная часть нерастворимых (нерастворенных) частиц непосредственно оседает на дно, участвуя в механическом осадкообразовании. Объем механического осадконакопления оценивается в 24,6 млрд. т в год.

Другая часть сносимых в океан осадков усваивается живущими здесь организмами — планктоном, некоторыми водорослями, моллюсками и даже рыбами и используется ими для постройки раковин, скелета. После отмирания организма органическое вещество сравнительно быстро растворяется в воде, а твердый скелет опускается на дно — так в океанах происходит биологическое осадкообразование. Ежегодный вклад этой формы осадконакопления составляет около 2 млрд. т. И наконец, третий вид этого процесса — химическое осадкообразование. Содержащиеся в морской воде соли в определенных условиях могут выпадать из раствора и оседать на дно. Так, в условиях жаркого и сухого климата осаждаются соленосные породы в полностью или частично изолированных лагунах. Кроме того, содержащиеся в воде соли и растворенные газы при определенных давлении и температуре способствуют химическим превращениям сносимых в океан растворов в твердые, нерастворимые минералы, которые выпадают в осадок в виде корок, конкреций и т. д. Доля химического осадконакопления сравнительно невелика и составляет всего около 150 млн. т в год.

Общее количество осадков, формирующихся ежегодно в Мировом океане, таким образом, составляет почти 27 млрд. т или около 18 км 3 !

Приведенные три вида океанического осадкообразования завершаются формированием и накоплением различных по происхождению осадков.

Осадки океанов делятся на пять типов:

терригенные, представленные в основном обломками пород, слагающих континенты и снесенных в океан реками, временными потоками, ветрами и айсбергами, а также в результате оползней и волновой эрозии берегов;

органогенные, сложенные твердыми скелетами отмирающих организмов — различными раковинами, кораллами и их обломками, скелетами планктона и водорослями;

хемогенные, представленные породами химического происхождения, образующиеся и осаждающиеся непосредственно из морской воды;

вулканогенные, сложенные изверженными и излившимися продуктами деятельности надводных и подводных вулканов;

полигенные, представленные ассоциациями осадков различного происхождения.

Как видно из соотношения вкладов различных источников, современное осадконакопление определяется совместным влиянием ряда факторов, важнейшими из которых являются: рельеф и особенности строения водосборных бассейнов на суше, обеспечивающие речной сток; глубина океана, наклон дна и особенности его рельефа; изменения климата; направление и скорость течений; биологическая продуктивность; вулканическая активность.

Перечисленные факторы в той или иной степени действуют одновременно, что и определяет исключительно пеструю картину распре деления океанических осадков различной природы.

Однако в этом сложном распределении осадков разного составе удается выделить три главные зональности океанического осадконакопления:

Источник

ЗОНА ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Смотреть что такое «ЗОНА ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ» в других словарях:

ЗОНА СТРУКТУРНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ — рудоносная площадь, выделяемая в пределах металлогенических провинций и поясов и приуроченная к определенному типу геосинклинальных или платформенных структур с преобладающим развитием характерных рудных форм, и типов минер, м ний, связанных в… … Геологическая энциклопедия

ЗОНА СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ — зона в пределах складчатой обл., отличающаяся от соседних зон чертами осадконакопления, структуры, магматизма, обусловленными специфическими для данной зоны в течение времени ее формирования тект. режимом и рядом физико географических факторов… … Геологическая энциклопедия

ЗОНА АЙСБЕРГОВАЯ (В ОКЕАНЕ) — часть акватории, в пределах которой дрейфуют глыбы материковых льдов (айсберги), разнося включенный в них осад. материал. Характеризуется особым типом терригенного осадконакопления образованием осадков айсберговых. Хорошо развита только в Южном… … Геологическая энциклопедия

Мёрзлая зона литосферы — прерывистый верхний слой земной коры, характеризующийся содержанием подземного льда, сохраняющегося в горных породах длительное время (от двух лет до многих тысячелетий), верхняя часть многолетней криолитозоны (См. Многолетняя… … Большая советская энциклопедия

Горная порода — (Rock) Горная порода это совокупнность минералов, образующая самостоятельное тело в земной коре, вследстие природных явлений Группы горных пород, магматические и метаморфические горные породы, осадочные и метасоматические горные породы, строение… … Энциклопедия инвестора

Аллювий — Поперечный разрез типовой речной долины Обозначения: 1 пойменный аллювий; 2 русловой аллювий поймы; 3 аллюв … Википедия

СССР. Геологическое строение — Крупнейшие элементы структуры земной коры на территории СССР: Восточно Европейская и Сибирская платформы и разделяющие их складчатые геосинклинальные пояса Урало Монгольский, отделяющий Восточно Европейскую платформу от Сибирской и… … Большая советская энциклопедия

ГЕОЛОГИЯ — наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах,… … Энциклопедия Кольера

Норвегия — (Norway) Королевство Норвегия, история Норвегии Физико географические условия Норвегии, государственное устройство Норвегии, экономика Норвегии, кухня Норвегии, достопримечательности Норвегии, город Осло Содержание Содержание Раздел 1. История .… … Энциклопедия инвестора

География Норвегии — Часть света Европа Регион … Википедия

Источник

Осадконакопление в морях и океанах

В морях и океанах накапливаются различные осадки, которые по происхождению можно разделить на следующие группы:

· терригенные, образующиеся за счет накопления продуктов механического разрушения горных пород;

· биогенные, формирующиеся за счёт жизнедеятельности и отмирания организмов;

· хемогенные, связанные с выпадением из морской воды;

· вулканогенные, накапливающиеся в результате подводных извержений и за счёт принесённых с суши продуктов извержений;

· полигенные, т.е. смешанные осадки, образующиеся за счёт материала разного происхождения.

В целом, вещественный состав донных осадков определяется следующими факторами:

· глубиной области осадконакопления и рельефом дна;

· гидродинамическими условиями (наличием течений, влиянием волновой деятельности);

· характером поставляемого осадочного материала (определяемого климатической зональностью и удалённостью от континентов);

· вулканизмом и гидротермальной деятельностью.

Одним из определяющих факторов является глубина, позволяющая выделять несколько зон, отличающихся особенностями осадконакопления. Литораль — пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. Неритовая зона соответствует глубинам шельфа. Батиальная зона примерно соответствует области континентального склона и подножия и глубинам 200 – 2500 м. Эта зона характеризуется следующими экологическими условиями: значительное давление, почти полное отсутствие света, незначительные сезонные колебания температуры и плотности воды; в составе органического мира преобладают представители зообентоса и рыбы, растительный мир весьма беден из-за отсутствия света. Абиссальная зона соответствует морским глубинам более 2500 м, что отвечает глубоководным котловинам. Воды этой зоны характеризуются относительно слабой подвижностью, постоянно низкой температурой (1-2 0 C, в полярных областях ниже 0 0 C), постоянной солёностью; здесь полностью отсутствует солнечный свет и достигаются огромные давления, что определяют своеобразие и бедность органического мира. Участки, глубиной более 6000 м обычно выделяют как ультраабиссальные зоны, соответствующие наиболее глубоким участкам котловин и глубоководным желобам.

Осадконакопление в литоральной зоне

Для зоны литорали характерны осадки непосредственно связанные с береговой зоной, в зависимости от строения которой они быстро изменяются про простиранию. У абразионных берегов формируются терригенные отложения (от глыб до песков); для аккумулятивных берегов типичны песчаные и галечные пляжи. На низменных побережьях, затопляемых во время наиболее высоких приливов или нагонов морской воды, образуются марши — болотистые, заросшие травой луга, сложенные илистыми или песчано-илистыми наносами, на которых формируются богатые гумусом почвы. Части плоских низменных морских побережий, ежедневно заливаемые морем во время приливов и освобождающиеся от морской воды во время отливов, сложенные илистыми отложениями, называются ватты. Осадок приносится на ватты приливной водой и отлагается в результате уменьшения скорости течения. Обычно приливное течение, более сильное, отлагает более грубозернистый материал, отливное – более тонкие осадки. Это создаёт характерное для ватт чередование материала разного состава, обычно песчано-алевритового и алевритово-глинистого. В тропиках на берегах, затопляемых приливами, образуются мангровые заросли.

Осадконакопление на шельфах

Терригенный материал поступает на шельфы главным образом за счёт приноса аллювиального материала (до 90% материала, приносимого с континентов в Мировой Океан), за счёт абразии, эолового, ледникового и айсбергового разноса. Роль биогенного материала определяется климатической зональностью: в гумидных тропических областях его вклад составляет более 50%, в холодных водах Арктики – менее 5%. При этом в холодной и умеренной зоне преобладают известняки-ракушечники (в холодных водах – кремнистые диатомовые илы); в экваториальной и тропической зонах – коралловые и кораллово-водорослевые рифы. Хемогенные отложения (соли, карбонаты) формируются в заливах и лагунах аридных областей.

Современные шельфы представляют собой зоны транзита материала, по которым материал перемещается с континентов к континентальному подножию.

При переходе от шельфа к континентальному склону резко увеличивается содержание тонкозернистого материала (размером менее 0,05 мм) из-за уменьшения скорости течений. У бровки шельфа образуются «облака мути», представляющие собой взвесь тонкозернистого материала, медленно осаждающегося на дно.

Осадконакопление на континентальном склоне и подножии

В этих зонах глинистые осадки покрывают около 60% поверхности, пески 25%, биогенные осадки 5%, выходы коренных пород занимают около 10% площади. Таким образом, преобладает тонкозернистый терригенный материал, поступающий с шельфа. Специфика осадконакопления определяется наличием уклона, способствующего образованию мутьевых потоков (называемых турбидитные потоки), перемещающих вниз по склону огромные массы материала. Часто турбидитные потоки тяготеют к подводным каньонам, являющимся продолжением речных долин или связанным с зонами разломов. Турбидитные потоки образуют у подножья континентального склона огромные подводные конусы выноса или фены, покрывающие и прилегающую область абиссальных котловин. С турбидитными потоками связано образование специфичных отложений – турбидитов, характеризующихся гравитационной слоистостью. Такая слоистость образуется при последовательном выпадении всё более и более мелких частиц. Материал каждого турбидитного потока в основании будет представлен наиболее крупными (галечно-песчаными) частицами, в верхней части наиболее тонкими глинистыми частицами, образуя один ритм (или цикл Боума). Во время следующего турбидитного потока образуется новый ритм, отложения которого перекрывают предыдущий. Цикл может повторяться сотни тысяч раз, в результате чего образуется толща пород с многократно повторяющимися ритмами. Строение ритма, формирующегося за счёт выпадения материала из турбидитного потока, отражено на рисунке.

Древний аналог турбидитных толщ называют флиш. Такие толщи характерны для отложений пассивных континентальных окраин.

Для флишевых и батиальных отложений активных окраин характерно присутствие в составе толщ вулканогенного материала.

За пределы глубин более 3000 км, в абиссальную область, поступает лишь 7,8% твёрдого стока. Обломочный и глинистый материал накапливается преимущественно в устьях рек (93% частиц твёрдого речного стока и 40% растворенных веществ) и у подножия континентального склона. Эти области рассматриваются в качестве глобальных уровней окраинно-континентальной лавинной седиментации (третьей областью являются глубоководные желоба, приуроченные к окраинам активного типа). При этом эти два уровня лавинной седиментации связаны – материал, отложенный на границе река – море перемещается по континентальному склону к его подножию.

Осадконакопление в абиссальной зоне

Осадконакопление в глубоководной области океанов существенно отличается от осадконакопления в пределах областей развития континентальной коры. Отметим некоторые особенности.

1. Резко ограниченное поступление терригенного материала, связанное с его осаждением в областях окраинно-континентальной седиментации. Исключение составляют прилегающие к континентам абиссальные аккумулятивные равнины, куда материал выносится турбидитными потоками. Относительно незначительное количество тонкого терригенного материала поступает за счёт тонкой речной взвеси и эоловой пыли (в некоторых районах, также за счёт ледникового стока).

2. Прохождение осадочным материалом (как неорганического, так и органического происхождения – панцири и скелеты микроорганизмов), стадии взвеси. Распределение взвести имеет выраженную вертикальную зональность и в целом её количество с глубиной уменьшается. Повышенное содержание взвеси отмечается в поверхностном слое, что обусловлено развитием и отмиранием фитопланктона. Второй слой связан со скачком плотности океанских вод («жидкое дно»). Ниже содержание взвести уменьшается, и её повышенные содержания фиксируются в придонном слое вблизи континентального подножия и склонов СОХ. Нахождение в стадии взвести способствует вовлечению вещества в биологические процессы, растворению.

3. Значительная роль биогенного материала и чрезвычайно важная роль биогенных процессов в осадконакоплении. В процессе жизнедеятельности организмов протекают процессы биофильтрации, биоассимиляции,биосорбции и биологического транспорта (по А.П. Лисицыну). Биофильтрациясвязана с улавливанием зоопланктоном питательной взвести и вместе с ней тонких терригенных частиц, что приводит к образованию крупных комков-пелетт и осаждении последних более глубинные зоны. Ежедневно зоопланктоном отфильтровывается не менее 5 млрд. тонн взвеси. Биоассимиляциязаключается в том, что растворённые в воде элементы переводятся в твёрдое состояние (построение панцирей, раковин, спикул губок и пр.) и включаются в состав живых тканей. Биосорбция связана с концентрацией растворённых в океанских водах элементов (Co, Zn, Ni, Cu и др.) на частицах биогенного происхождения. Биологический транспорт, связанный с переносом вещества и энергии в составе организмов, детрита (материала, состоящего из фрагментов живых организмов) и пищевых комочков. В океане биологические процессы определяют осаждение всех частиц размером менее 0,01 мм и значительной части более крупных частиц из поверхностного слоя к дну.

4. Низкая скорость осадконакопления 0,1-10 мм/1000 лет и дефицит осадков.

5. Однотипность осадков глубоководных котловин на больших площадях.

Типичными осадками абиссальных областей являются биогенные известковые и кремнистые илы, состоящие преимущественно из скелетов планктонных организмов. Известковые илы состоят преимущественно из карбонатных скелетов фораминифер или кокколитов; кремнистые – из скелетов радиолярий (от слова «radiolus» -маленький луч) и диатомей. Накопление таких илов определяется биопродуктивностью, климатической зональностью и интенсивностью растворения минерального биогенного материала.

Кремнистые (опаловые) скелеты радиолярий растворяются в верхних горизонтах, примерно в интервале до 1000 м от поверхности, т.к. воды этой зоны сильно недосыщены кремнезёмом, что вызывает быстрое растворение скелетов сразу же после гибели планктона. В донные осадки попадает не более 10% организмов с кремневым скелетом. Наибольшее развитие кремнистые илы в настоящее время имеют в холодных областях высоких широтах, особенно вблизи Антарктиды, где в области холодного течения, накапливается до 75 % всего кремнезёма, поступающего в океан.

Карбонатный материал, напротив, интенсивно растворяется в глубинных водах ниже критической глубины карбонатного осадконакопления, что определяет их отсутствие в наиболее глубинных осадках (ниже уровня карбонатной компенсации). В целом, карбонатные осадки, по подсчётам А.Г. Коссовской, составляют 60-70% осадочного слоя океанов.

На значительных участках океанического дна (15-30 % осадочного слоя океанов) ниже уровня карбонатной компенсации развиты «красные глины», представляющие собой полигенные образования, состоящие из тонких терригенных частиц, частиц вулканического пепла, метеоритной пыли и нерастворённого биогенного материала.

Вулканизм в Мировом океане. В распространении действующих вулканов наблюдается большое сходство с распространением эпицентров землетрясений. Из действующих вулканов (как подводных, так и надводных) в пределах ложа океана можно назвать такие, как вулканы Гавайских островов, островов Самоа, Питон-Фурнез на острове Реюньон. Можно полагать, что подводные извержения довольно часто происходят в районе острова Пасхи, где в современных осадках встречено много обломков свежих лав и туфов. В Индийском океане плато Крозе и Принца Эдуарда, банки Обь и Лена, пространства в осевой зоне Австрало-Антарктического хребта заняты покровами лав или покрыты вулканогенными осадками.

Вулканизм имеет огромное значение для формирования рельефа дна Мирового океана. Островные дуги, гигантские океанические вулканические цепи, многие хребты и вершины срединно-океаннческих хребтов, одиночные подводные горы ложа океанов – все это формы, обязанные своим происхождением вулканизму. Можно предполагать, что в ряде районов дна океана кроме обычного вулканизма центрального типа происходят и извержения трещинного типа. На суше такие извержения имели значительное распространение в неогене. В четвертичное время они отмечены в Исландии.

При вулканических извержениях быстро и эффективно изменяется подводный рельеф, внезапно появляются и исчезают новые острова в океане.

Глубоководное бурение — процесс сооружения скважины на дне моря с использованием надводных технических средств при подводных глубинах свыше 600 метров. Глубоководное бурение очень дорого.

Основная цель — инженерно-геологическое исследование подводных морских почв и изучение строения дна океана, а также для добычи из морских недр жидких или газообразных полезных ископаемых.

Для глубоководного бурения используются буровые суда, оснащённые системой динамического позиционирования. Для бурения применяются специальные конструкции бурильных труб и их соединений, изготовленные из специальных сталей, рассчитанных на сжимающие, растягивающие и изгибающие усилия; акустические системы обнаружения подводного устья скважины и мультиплексные системы контроля противовыбросных превенторов.

Метод глубоководного бурения разработан Скриппсовским институтом океанографии Калифорнийского университета (США) и начал осуществляться в 1968 г. объединением океанографических институтов по глубинному изучению (опробованию) Земли (JOIDES) в связи с проектом Мохол (изучение верхней мантии). Бурение производилось с экспедиционного судна «Гломар Челленджер» в Атлантическом и Тихом океанах и некоторых морях Беринговом, Карибском, Средиземном, Филиппинском и др.) на глубинах до 6 000 м с проникновением в океанскую кору до 1 000 м.

Уже не раз упоминалось важность глубоководного бурения для исследователей всего мира. Это действительно единственный способ получить достоверную информацию о составе и структуре океанического дна. В ходе бурения можно не только получить массу необходимых научных данных, но и открыть доступ к многочисленным ресурсам, сокрытым в недрах океана.

Происхождение впадин океанов. Множество гипотез о происхождении впадин океанов можно объединить в три основные группы: 1. первичности океанов, т. е. образование их в период возникновения самой земной коры; 2. вторичного образования впадин в пределах отдельных участков материковой коры; 3. формирования океанов в процессе горизонтальных движений глыб земной коры.

Согласно первой гипотезе земная кора океанического типа сформировалась еще в архее, до образования кислородно-азотной атмосферы и покрывала весь земной шар. Вулканические и изверженные породы при охлаждении Земли явились основой базальтового слоя планеты, т. е. первичной базальтовой коры. Рельеф не был расчленен на впадины и выступы. Существовали лишь понижения, заполненные водой. Первичная базальтовая кора представляла собой пленку пузырчатого силикатного вещества, напоминающего пемзу. Вулканическая деятельность приводила к образованию первичных возвышенностей. Вода размывала эти возвышенности, и в мелководных бассейнах начался процесс терригенного осадков накопления (из продуктов выветривания). Накопленные вулканические породы (лавы и туфы), песчано-глинистые осадки и химические отложения в результате метаморфизма превратились в комплекс амфиболитов и гнейсов, которые явились древнейшими породами в первичных ядрах будущих континентов. дальнейшее преобразование земной коры шло через геосинклинальный процесс. В протерозое (следующие 2 млрд. лет) закладываются крупные прогибы. Их развитие сопровождалось вулканизмом и складчатостью. Осадочные и вулканические отложения в геосинклинальных поясах подверглись уплотнению, перекристаллизации и гранитизации. Геосинклинальная область испытывала поднятие и консолидировалась. Все эти процессы привели к возникновению в конце протерозоя гранитно-метаморфического фундамента, который спаял архейские массивы между собой, к началу палеозоя образовался монолитный остов древних платформ. Древние платформы занимали значительно меньшую площадь, чем в современное геологическое время. Примерно 85 % земной поверхности занимали пространства океанической коры. В мелководном океане с множеством вулканических островов объем воды был значительно меньше, чем сейчас. Его дальнейшее развитие сопровождалось углублением котловин и увеличением объема воды. По мере увеличения расчлененности рельефа суши и развития органической жизни возросли процессы терригенного и биогенного осадконакопления.

Источник