научная статья по теме К ОЦЕНКЕ РОЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ В ГЕОХИМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОКЕАНЕ. МАРГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ОКЕАНА Математика

Цена:

Авторы работы:

Научный журнал:

Год выхода:

Текст научной статьи на тему «К ОЦЕНКЕ РОЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ В ГЕОХИМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОКЕАНЕ. МАРГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ОКЕАНА»

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2011, том 439, № 1, с. 114-117

УДК 551.465: 551.35

К ОЦЕНКЕ РОЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ В ГЕОХИМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОКЕАНЕ.

МАРГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ОКЕАНА © 2011 г. Л. Л. Демина

Представлено академиком А.П. Лисицыным 27.12.2010 г. Поступило 11.01.2011 г.

Термин «биологический фильтр», сначала применявшийся при изучении активности зоопланктона и фильтрующих бентосных организмов [1, 2], позднее был расширен для характеристики биосе-диментационной деятельности морских организмов, использующих наряду с фильтрацией и биосинтез [3]. Около 30 лет назад академиками А.П. Лисицыным и М.Е. Виноградовым создана концепция живого океана, согласно которой осадочный материал, поступивший в океан из разных источников (с речным стоком, аэрозолями, льдами, эндогенным веществом), трансформируется под влиянием живого вещества [4].

Маргинальный фильтр [5] — пограничная зона между континентом и океаном, которая охватывает в глобальном масштабе устьевые и эстуарные зоны и играет важную роль в миграции химических элементов от континента в океан. Важным элементом маргинального фильтра служит геохимический барьер река—море с градиентами скоростей течения, солености, температуры вод, где в результате разнообразных гидрологических, физико-химических и биологических процессов из воды удаляется свыше 90% взвешенного материала речного стока; при этом из дальнейшей миграции выбывает до 90% взвешенных форм Мп, Бе, Со, N1, Си, 2п, Аз, Сё, РЬ и от 10 до 60% растворенных [6—8]. В океане действует трехступенчатая система биофильтров: глобальный биофильтр-1 — фитопланктон, осуществляющий первичное биопродуцирование в зоне фотосинтеза и служащий энергетической основой биогеохимических процессов; глобальный биофильтр-2 — зоопланктон, улавливающий при фильтрации фитопланктон, производящий вторичное биопродуцирование и вертикальные потоки биогенных частиц; глобальный биофильтр-3 — бентосные сообщества, перерабатывающие осадочный материал на дне [3—5]. Микроэлементный блок биофильтров и биогенной миграции химических эле-

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской Академии наук, Москва

ментов в океане остается недостаточно изученным.

Цель данной работы — получить количественные оценки роли биологического поглощения микроэлементов в их геохимической миграции в океане.

На основе надежных данных по доминирующим биосообществам сделана количественная оценка вклада биологических процессов маргинального фильтра в процессы извлечения и трансформации группы микроэлементов в зоне смешения речных и морских вод. Автором, наряду с использованием собственных данных, осред-нены данные по содержанию группы микроэлементов в сообществах фито- и зоопланктона, макрофитов (Laminaria, Fucus, Zostera) и двустворчатых моллюсков (Mytilus edulis) из примерно 70 публикаций (табл. 1). Наиболее изученными в биоте оказываются тяжелые металлы Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, тогда как данные по As, Se, Sb и Ag весьма ограничены. Пробы отобраны в прибрежных районах различных морей (Карское, Баренцево, Белое, Балтийское, Норвежское, Северное, Японское, Черное, Азовское, Южно-Китайское, Аденский и Калифорнийский заливы), принадлежащих разным климатическим зонам и в разной степени подверженных антропогенному воздействию. Максимальные концентрации одного и того же микроэлемента были найдены в организмах маргинального фильтра субтропиков, а также в эстуариях рек и заливах Балтийского, Японского, Азовского морей, где отмечались промышленные и сельскохозяйственные дам-пинги. Пониженные содержания большинства микроэлементов зафиксированы в Кандалакшском заливе Белого моря [9, 10].

Данные по микроэлементам в автотрофах (фитопланктон, макрофиты), а также в зоопланктоне обычно приводятся для целых организмов (гомогенизированные усредненные пробы), тогда как в случае гетеротрофных двустворчатых моллюсков в подавляющем большинстве работ рассматриваются только мягкие ткани. Для корректной оцен-

Таблица 1. Среднее содержание (медиана) микроэлементов (мкг/г сухого вещества) в организмах доминирующих биосообществ маргинального биофильтра океана (в скобках число образцов)

Элемент Макрофиты Фитопланктон Моллюски двустворчатые

Мягкие ткани Раковины Целое тело*

Сг 0.21 -8 0 1.0 -96 0.2 -3 0.5 0.03- 7.3 2.9

5 . 34 (128) 7 (117) 4. 21 ( 3 67 ) 2 . 63 (1 78 )

Мп 4 .1 -29 5 2.1 -3 93 0.5 -490 4. 45 -4 18 20.6

73.3 (1 57 ) 40 (179) 16 .6 (1579) 21 (383)

Бе 7 1-6300 9.6 -6294 104-4400 65.2 -840 103

331 (256) 1000 (198) 414 ( 1579) 68 (455)

Со 0.2 -1 1 0. 2-1. 2 0.22-24. 2 0 . 19 -0 .44 0.37

5 . 32 (1 51 ) 1 ( 97 ) 2 . 74 (1 120 ) 0. 22 ( 65 )

№ 2. 7-21 0 0.9 -74 1.26- 15. 1 2 .1 -6. 3 4.1

8 . 2 (159) 1 0 (142) 5 . 05 (1167) 4 ( 78 )

Си 2.23 -9 1 0.29-97 5.5 -1 50 1.5 -14.2 3.86

1 7.1 ( 230 ) 23 (187) 1 0.4 (1 579 ) 3 .14 (568)

Zn 8 . 5 -11 54 3 -1 760 42 -560 0.7 -33.9 21.9

69.7 ( 265 ) 200 (198) 124 ( 1579) 1 0.6 ( 568 )

As** 1 5- 71. 4 0 .9 -18 1.9 -5 9.2 0 . 85 -4.95 3.05

10 (55) 3 . 5 (17) 11.1 ( 986 ) 2 . 1 (78)

8е** 0.08 -2.5 0.1 -0 .5 0. 01 -0 . 03 0 . 01 -0.08 0.08

0 . 52 ( 54) 0. 4 ( 12 ) 0. 02 ( 78 ) 0. 06 ( 78 )

Ag** 0 . 03 -0.79 0.1 -0 .6 0.1 7-2.02 0. 007-0.0 17 0.02

0. 38 ( 58 ) 0. 5 ( 12 ) 0. 49 ( 5 68 ) 0 . 012 (78)

Сё 0.32-9.3 0 .1 -13 0.1 -1 0.5 0.0 1-0.44 0.29

4 . 99 (210) 1 . 6 (180) 2. 3 ( 1290 ) 0 . 07 (1 28 )

8Ъ** 0 . 03 -2.74 0 .1 -1 0. 07 -0 . 25 0 . 01 -0 .34 0.25

0. 65 ( 32 ) 0 . 5 (22) 0. 15 ( 78 ) 0. 15 (78)

^ 0 . 02 1 -0.1 34 0.002 -0. 17 0.006 -0.43 0.007 -0. 5 0.029

0 .06 (32) 0 . 006 ( 112) 0. 147 ( 228 ) 0 . 01 6 ( 78 )

РЪ 0 . 47 -78.5 0 . 1-46 .5 0.05-32. 5 0.0 1 — 13. 25 1.44

9. 9 ( 219 ) 40 (189) 3. 24 (1470) 1 . 25 (1120)

* расчет на основании весовой доли (сухое вещество) мягких тканей (0.1) и раковины (0.9); ** данные по тотальному планктону, собранному сетью Джеди с диаметром ячей 0.086 мкм, который представлен преимущественно зоопланктоном Р8еи 1000 г • м-2 [2]. Средняя биомасса макрофитов (сухое вещество) в Мировом океане составляет 0.3 • 109 т [12]. В табл. 2 приведены суммарные массы микроэлементов, которые задерживаются в воде глобального маргинального фильтра (ДМ); они складываются из масс так называемых потерь взвешенного и растворенного речного стока [8] и атмосферного поступления микроэлементов [13, 14]. Для Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As важное значение имеют растворенные фракции аэрозолей, в то время как Fe, обладающее наименьшей растворимостью, переносится в атмосфере преимущественно в составе твердых частиц крупнее 1 мкм [13].

Количественную оценку биопоглощения микроэлементов в маргинальном биофильтре получим на основании расчета их масс (Мбио), ежегодно аккумулирующихся в биомассе доминирующих биосообществ в прибрежных зонах (табл. 2). Для этого среднее (медианное) значение биомасс доминирующих сообществ (макрофиты, фито- и зоопланктон, двустворчатые моллюски) умножим на среднее (медианное) содержание каждого из микроэлементов в этих группах организмов.

Анализ данных табл. 2 показывает, что фитопланктон является наиболее мощным компонентом маргинального биофильтра и ежегодно задерживает 250 • 106 т Fe, 17.9 • 106 т 2п, 12.7 • 106 т Мп, 2.8 • 106 т Си, более 2 • 106 т N1 и РЬ, 0.53 • 106 т Со и 0.37 • 106 т Сг, по 0.19 • 106 т Аз и Сё. На долю фитопланктона приходится 96—99% от общей массы микроэлементов, поглощаемых биотой. Двустворчатые моллюски (в рас

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник

Что такое маргинальные фильтры океанов

Многодисциплинарные исследования по программе «Система Белого моря» под руководством академика А.П. Лисицына проводятся в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) начиная с 2000 г. На примере Белого моря проведены системные четырехмерные исследования (три координаты и время) с применением нового источника информации, касающегося микро- и наночастиц во всех геосферах Земли – гидросфере (речном стоке), атмосфере (аэрозоли), криосфере (лед и снег), литосфере, биосфере, антропосфере [1, 2]. Важнейшее место в исследованиях занимали работы по изучению взвешенного вещества в речных и морских водах. Особый интерес представляют исследования в зонах смешения речных и морских вод – маргинальных фильтрах (МФ) по терминологии А.П. Лисицына [3]. Многолетние исследования показали, что маргинальные фильтры рек являются глобальными эффективными барьерами на пути речного осадочного материала с континента в море и океан, в этой зоне задерживается основная масса твёрдого и значительная масса растворённого материала [3–5]. В результате в открытую часть моря проникает далеко на весь речной материал, приносимый рекой к морской границе. Учёт объёмов задерживаемого зоной МФ осадочного вещества имеет важное для экологии моря значение при оценках реально поступающих в море веществ.

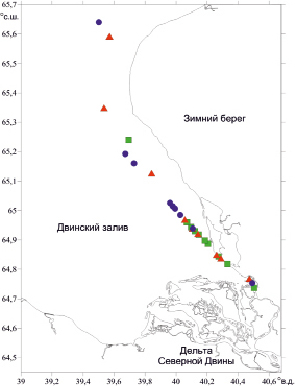

Рис. 1. Расположение станций отбора проб воды в маргинальнм фильтре р. Северная Двина:

Исследования взвешенного вещества (включая взвешенный органический углерод) в устьевой зоне крупнейшей реки бассейна Белого моря Северной Двины эпизодически проводились с конца 1960-х гг. [6–9]. Для получения детальных данных о сезонных и межгодовых вариациях количества, состава и особенностей геохимического поведения взвешенных частиц в стоке Северной Двины и зоне её МФ на базе Северо-Западного отделения ИО РАН весной 2015 г. была создана «Обсерватория – маргинальный фильтр Северной Двины». С мая 2015 г. по настоящее время в рамках этого проекта проводятся ежемесячные круглогодичные отборы проб воды и взвеси в нижнем течении реки и дважды в год (весной, сразу после схода льдов при высокой воде, и в конце лета, при низкой воде) в зоне МФ.

В данной статье представлены данные о поведении взвеси в зоне МФ Северной Двины в конце летнего периода.

Материалы и методы исследования

Пробы взвеси были получены в рейсах НИС «Академик Мстислав Келдыш» 26 августа 2015 г. (63-й рейс), 25 августа 2016 г. (67-й рейс) и 18 августа 2017 г. (68-й рейс) на разрезе река – море в Двинском заливе (рис. 1). Отбор проводился по ходу движения судна пластиковым ведром на капроновом фале в носовой части палубы.

После подъёма пробы на борт измеряли солёность портативным солемером HI 8734N (HANNA, Германия) и Cond 330i (WISSENSCHAFTLICH – TECHNISCHE WERKSTATTEN GmbH, Германия), после чего вода фильтровалась на фильтровальной установке Sartorius (Германия) через предварительно взвешенные ядерные фильтры (диаметр пор 0,45 мкм) и стекловолокнистые фильтры GF/F (для определения взвешенного органического углерода – ВОУ). После высушивания до постоянного веса при t = +60–65 °С ядерные фильтры взвешивались на весах с точностью до 0,01 мг. Разница весов между фильтром с взвесью и его весом до фильтрации и объём профильтрованной воды использовались при подсчёте концентрации взвеси. Содержание ВОУ определяли на анализаторе углерода АН–7529М.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные в трех рейсах данные о концентрациях взвеси и ВОУ в зоне смешения речных и морских вод (МФ Северной Двины) представлены в таблице и на рис. 2 и 3.

Хотя все три разреза были выполнены в одно и то же время года, между ними имеются определённые различия. Ближе к другим к «классическому» типу распределения взвеси в зонах МФ рек относится разрез 68-го рейса судна (рис. 2, в), когда происходит ускоренное снижение концентрации взвеси при низкой солёности с последующим более плавным уменьшением концентраций до точки нормальной для данного моря солёности [9]. По модели МФ [3] на начальном этапе смешения вод, когда заметно снижается скорость речных вод, происходит быстрое осаждение на дно более крупных и тяжёлых частиц взвеси. При дальнейшем увеличении солёности вод начинаются процессы флоккуляции, приводящие к переходу растворённых форм железа и растворённого органического углерода (главным образом их коллоидной формы) во взвешенное состояние. Ещё в 1976 г. английские морские геохимики Д. Бартон и П. Лисс [10] предложили простой способ определения потерь как растворённых элементов, так и взвеси и взвешенных форм элементов (при условии, что последние выражены в единицах мг/л). Способ заключается в том, что в случае «классического» типа зависимости концентрации от солёности проводится касательная к кривой зависимости в области высокой солёности до пересечения с осью концентраций. Точка пересечения даёт так называемую «эффективную» концентрацию (ту, которая была бы при консервативном поведении, т.е. при линейной зависимости). Отношение представляет собой количественное выражение потерь вещества или элемента в зоне МФ реки. Применение этого подхода к нашим результатам показывает, что в августе 2017 г. потери взвеси в зоне МФ Северной Двины составляли около 52 % от объёма, принесённого рекой к границе реки и моря.

Концентрация взвеси и взвешенного органического углерода (ВОУ), температура (T) и соленость (S) поверхностного слоя воды в зоне МФ Северной Двины

Источник

Маргинальные фильтры океанов

Океаны умеют защищаться от пагубной деятельности человека. Как это происходит, выяснили российские океанологи.

Океанологи давно заметили, что неподалеку от устьев рек содержание примесей в морской воде значительно снижается по сравнению с речной водой. Замечено, что это снижение нельзя объяснить простым смешением «грязной» речной и «чистой» морской воды. То есть, здесь работают так называемые естественные маргинальные фильтры (ЕМФ). Ученые из Института океанологии им. П.П. Ширшова (ИОРАН) решили построить физическую модель этих естественнфых фильтров, тщательно исследовав устья нескольких великих рек: Лены, Енисея, Оби и Амазонки.

Оказалось, что в маргинальных фильтрах океанов задерживается 90-95% взвешенных и 30-40% растворенных веществ и загрязнений речного стока.

Как показали исследования, естественные фильтры весьма сложны. Их можно представить в виде пяти последовательных ступеней, каждая из которых имеет свою, только ей присущую функцию. На первых двух происходит гравитационное осаждение песчано-алевритового материала (из которого обычно состоят летние слои ленточных глин) и коагуляция глинистого вещества (более мелкого по сравнению с песчано-алевритовым) – сильного сорбента. На третьей ступени из растворов возникают флоккулы (лат. flocculi, от floccus — клочок) новых мощных сорбентов – органического вещества и оксигидратов железа, происходят процессы сорбции и десорбции. Два заключительных этапа – биологические. На одном из них растворенные формы элементов (в том числе биогенных) переводятся во взвеси, в частности накапливаются в клетках фитопланктона. На другом происходит заключительная принудительная фильтрация всей взвеси организмами-фильтраторами, входящими в состав зоопланктона, связывание в крупные комки-пелетты (гранулы), и перевод вещества из воды в донные осадки. В результате, если в воде речного стока до прохождения ею естественного фильтра преобладают взвешенные формы элементов, то после него – растворенные.

Сейчас в планах исследователей ИОРАН – изучить работу фильтров Арктики зимой.

Источник